Der Frühling mag vielleicht die falsche jahreszeitliche Ummantelung für Gedichte sein, an denen alles nach Abschied schmeckt. Andererseits eröffnet sich gerade in diesem sich nach Jahresfrist immer wieder Hineinstürzen in erblühende, aufkeimende, milder werdende, singvogeldurchsetzte Lebens- und Stadtlandschaften die Ahnung eines Grundprinzips dessen, was man so unter Leben verstehen kann: Entstehen und Vergehen. Alles rumpelt schön in Rhythmen eingependelt, dreht sich in Bezug aufeinander und man hat irgendwann das Kulturphänomen Zeit entwickelt, um diese Abfolgen begreifbar und messbar zu machen und das Erleben selbst in Zyklen zu strukturieren. Allerdings kreiseln sowohl die unmittelbar naturgegebenen wie auch die kulturell konstruierten Rhythmen halbwegs entropisch vor sich hin, so dass prinzipiell jede Wahrnehmung, jedes Ereignis sowohl zu einem gewissen Teil redundant wie auch zugleich singulär ist - je nach Betrachtungsabstand. So wie man nicht zweimal in dieselbe Oder stolpern kann, gleicht auch kein Moment (und entgegen der sprichwörtlichen Annahme auch kein Ei) dem anderen. Für den Frühling als Jahreszeit gilt das ähnlich, denn wo wir letztes Jahr schon halbnackt im dünnen Leibchen den Schatten suchten, schlüpfen wir heute in die gefütterten Übergangsblousons jedem Sonnenstrählchen hinterher.

Ein analog dem Frühling zyklisch wiederkehrendes Ereignis in einer Stadt von der Größe Eisenhüttenstadts ist, dass es jedes Jahr einen Abiturabschlussjahrgang gibt, von dem statistisch gesehen der überwiegende Teil das Weite bzw. die Ferne sucht. Von denen, die es zu höherer Bildung drängt oder die eher unschlüssig ob der vielfältigen und doch begrenzten Lebensgestaltungsoptionen sind, oder beides, schreiben sich einige an der Universität in Frankfurt/Oder ein, viele in Berlin, zahlreiche in Dresden, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Hamburg, Kiel, Konstanz und so weiter, bis auch jede der rund 80 Universitäten oder 120 Fachhochschulen in Deutschland ihren Eisenhüttenstädter hat. Einige ziehen in die Welt, nach Australien, in die USA, nach London oder Vancouver, wie weit das Schulenglisch und/oder die Abenteuerlust so reicht. Der Französisch-Leistungskurs findet sich dagegen in Paris oder wenigstens in Strasbourg wieder. Was die Lateiner tun, weiß ich nicht, aber ohnehin ist die Zahl derer, die in Eisenhüttenstadt alte Sprachen lieben, verschwindend gering, so dass diese so oder so fort sind. Einige beginnen auch einfach eine Ausbildung in Hessen, einige gehen zur Bundeswehr - aber fast allen ist gemeinsam, dass sie ihre Heimatstadt verlassen. Dies wiederholt sich von Jahr zu Jahr und darin liegt das zyklische Element.

Neben dieses tritt jedoch nun das "entropische", denn abgesehen davon, dass Menschen die Stadt verlassen, die ihr mehr oder weniger deutlich schon allein durch ihre bloße Anwesenheit eine qualitative Prägung gaben, lässt sich feststellen, das es quantitativ immer weniger werden, die in die Schule eintreten, die 10 bis 13 Schuljahre in 9 bis 15 Schuljahren absolvieren und schließlich mit großer Wahrscheinlichkeit ausziehen, um woanders lebenslang Leben zu lernen. Die Stadtbevölkerung nutzt sich also bereits rein quantitiv an. Die aktuellen Streitigkeiten darüber, welche der Schulen der Stadt noch eine Abiturstufe anbieten soll, zeugen davon und wohin die kommenden Jahre führen werden, erblickt man leicht an den freigewordenen Schulgebäuden, die nur zum Teil abgerissen werden können und ansonsten auf eine sinnvolle Nachnutzung warten. Jeder Schwung an Jugend, den die Stadt in die Republik ausstößt, verschiebt auch das Durchschnittsalter der Bevölkerung weiter nach oben und dass man die Volkshochschule geschlossen hat, ist angesichts dieser Entwicklung kein sonderlich kluger Schritt gewesen. Denn wo sollen die baldigen Ruth Proskauer Smiths dieser Stadt, die heute vielleicht am Städtischen Gymnasium mit Herz und Seele unterrichten, dereinst mit ihrer Leidenschaft in der Lehre unterkommen?

Neben den Maturanten werden, wie es so üblich ist, auch noch eine ganze Reihe andere Einwohner die Stadt aus diversen Gründen verlassen und nur sehr wenige Einwohner anderer Orte aus diversen Gründen zuziehen. So gibt es im September sehr wahrscheinlich einige hundert Eisenhüttenstädter, die einwohnerstatistisch keine mehr sind.

Wie der Abschied von der Stadt, in der man häufig lange Zeit und sehr prägende Jahre verbrachte, von denen die gehen individuell wahrgenommen, verarbeitet und bewertet wird, erfährt man selten. Immerhin kann man dank Web 2.0 und dem Bedürfnis sich auf WWW-Plattformen in virtuellen Sozialkontakten zu vernetzwerken ab und an einige Hinweise entdecken.

So gibt es im bei Datenschützern berühmt-berüchtigten StudiVZ eine Gruppe

Eisenhüttenstädter Welteroberer, die sich zur Frage des "Warum" (des Fortgehens) austauschen:

"Ich bin vor 10 Jahren gegangen weil die Alternativen zum Weggehen - Frisören, Kellnerin oder Schwanger nicht wirklich Alternativen für mich waren. Natürlich es ist Heimat, man ist dort geboren und aufgewachsen. Aber die Stadt hat heute nichts mehr mit dem zu tun wo ich einmal aufgewachsen bin. Ich meine Hallo ganze Stadtteile verschwinden, der Altersdurchschnitt ist erschreckend hoch,..."

liest man dort, und

"kindheit war zwar so weit ganz schön, aber das hätte sie überall anders auch sein können. und mit zunehmenden alter merkt man einfach, dass hütte nicht viel bzw. fast nichts zu bieten hat, was einen irgendwie dort halten könnte."

und

"ich liebe Eisenhüttenstadt, aber wie sagt man so schön: Heimat ist, wo das Herz zu Hause ist, und das ist bei mir Frankreich. Eisenhüttenstadt, je t'adore mais j'aime la France :o)"

und

"Ich habe meine Kindheit dort verbracht und im Grunde dort alle wesentlichen Erfahrungen gesammelt die ein Jugendlicher in seinem jungen Leben für gewöhnlich sammelt. Damit bin ich emotional auf ewig an diese Orte gebunden. Mögen die Plattenbauten im 7.WK auch noch so hässlich sein, ich habe dort wunderbare Jahre verbracht und ich bin jedesmal traurig wenn ich jetzt dort vorbei fahre.", etc.

Um die dreißig Aussagen finden sich dort, die bei aller Distanz einen häufig differenzierten und zumeist intensiven Rückbezug auf die Heimatstadt zeigen. So spezifisch die Aussagen für sich allein genommen sind, so typisch sind sie im Abgleich mit Äußerungen der Vorgängergenerationen. "Nichts ist von Dauer, wenn's keiner recht will..." sang man schon vor zwanzig Jahren und die steilen Straßen und leeren Arme und das niedergebrannte Feuer hat man auch davor schon intensiv bedichtet und beklagt. Das Gehen und Verlassen gehört zum Kommen und Erreichen dazu und beides wird bekanntlich erst in der Wechselwirkung intensiv und erlebbar.

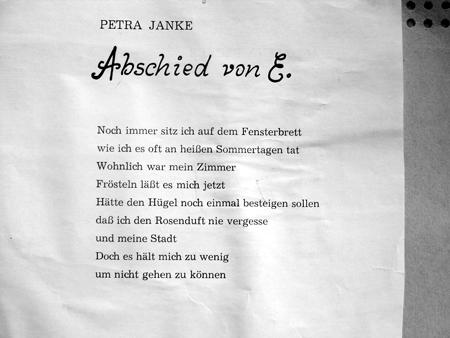

Ich weiß nicht, wann Eisenhüttenstädter begannen Eisenhüttenstadt zu verlassen, aber etwa seit den späten 1960er Jahren müsste in der Stadtbevölkerung eine Verschiebung festzustellen sein. Zu diesem Zeitpunkt waren die ersten dort geborenen und aufgewachsenen Kinder der Stalinstadt/Eisenhüttenstadt volljährig und zogen zu weitaus geringeren Teilen als heute, aber doch in nennenswerter Zahl an andere Orte der Republik und bestenfalls nach Moskau oder Leningrad, um dort zu lernen, zu arbeiten, zu heiraten und um glücklich zu sein und/oder unglücklich und was sonst so zu einer erfüllten Existenz gehört. Der Faktor der Identifikation mit dem Herkunftsort spielte selbstredend auch für diese Generationen eine grundsätzliche Rolle, was man beispielsweise aus den beiden undatierten Gedichte aus Eisenhüttenstadt, die mir heute auf den Schreibtisch kamen, lesen kann. Es ist offensichtlich, dass sie nicht neueren Datums sind. Das Thema jedoch ist, wie beschrieben, auf hohem Niveau hochaktuell:

"Doch es hält mich zu wenig/um nicht gehen zu können" - Der Vorabend vor der Abreise, so stellt man es sich vor. Die

Koffer sind gepackt und stehen neben der Tür bereit. Man ist allein in der Wohnung, für die man am nächsten Tag die Schlüssel in den Briefkasten des Hausmeisters wirft, zum Bus geht und zum Bahnhof und mit dem D-Zug in eine andere Stadt fährt. Jetzt, da das Zimmer ausgeräumt ist, die beweglichen persönlichen Spuren beseitigt und vielleicht noch eine Matratze auf dem Boden liegt - in der letzten Nacht wie in der ersten Nacht - gewinnt der Raum seine Fremdheit zurück. Und während man mit ihm abschließt und bald die Wohnungstür abschließt und das Dasein in diesem Raum abschließt, sitzt man noch einmal halb zum Zimmer halb zum Hof im offenen Fenster, obschon sich der Sommer mehr in den Herbst und ins Kühle neigt, überlegt, welche sinnlichen Eindrücke man mit sich nimmt und erkennt im Geruch des Rosenhügels die Verbindungslinie zur Stadt: vielleicht nächtlicher Treffpunkt früher und früherer Liebe; in der Erinnerung jetzt geht es nicht mehr um den Geliebten, nur noch um das Faktum und das in diesem Augenblick leicht aus der Erinnerung vorbei driftende Gefühl. Davor von der Bank zwischen den Rosen der Blick auf die Lichter der jungen Stadt, das weiße Hochhaus und schräg links dahinter die Lichter und Türme und das Rauschen des Werks, Symbol für einen Aufbruch, der ein anderer ist, als der, der morgen bevorsteht. All das hat nicht mehr viel mit einem zu tun und ein wenig bedauert man dies. Aber nur ein wenig, "zu wenig/um nicht gehen zu können".

Das zweite Gedicht nimmt die Position ein, aus der auch die meisten der oben Zitierten aus der "Welteroberer"-Gruppe schreiben: die der Entfernung. Hier ist die Stadt - offensichtlich nur auf Zeit - verlassen und man blickt zurück in Verwunderung. Verwunderung darüber, dass man, als man noch dort lebte, keine außergewöhnliche Nähe zu der Stadt empfand, die im Vergleich mit anderen, die man kennt, auch nicht sonderlich schön ist. Der Stadtraum wird also erstaunlicherweise nicht mit einer besonderen Qualität versehen wahrgenommen. Jedenfalls während man ihn bewohnt.

Aber jetzt aus der Entfernung schaut man zurück und staunt, dass man auf einmal Heimweh empfindet, dass das, was man nie besonders zu lieben meinte, auf einmal etwas bedeutet.

Sehr lange ist man fort und sehr weit und die Stadt, das "Zuhause", wird Projektionsort für die Sehnsucht und allgegenwärtig bei jedem Blick aus dem Fenster, der sie gerade nicht zeigt.

Wo also im ersten Gedicht der Blick aus dem Fenster in der Stadt die Ablösung besiegelt, stellt er im zweiten Gedicht fern der Stadt die Verbindung erst her. Präsent ist in beiden Fällen das, was nicht da ist, woraus sich ein ganz interessantes, aber nicht unbekanntes Paradox ergibt, welchem die Kulturgeschichte der Menschheit den Großteil ihrer Werke und Werte verdankt. Die meisten Eisenhüttenstädter in der Ferne dürften mit den beschriebenen Zuständen nicht ganz unvertraut sein und auch für Eisenhüttenstadt selbst gilt, dass in ihr jeden Tag und zum Teil sehr schmerzlich genau die präsent sind, die nicht gingen.

P.S.: Der etwas chiffriert wirkende Titel dieses Beitrags spielt natürlich hierauf an.

Kommentare