„Ich will die nicht pauschal verdammen. Dennoch muß ich sagen, daß es für die Leute drüben, die nur an die quantitative Erfüllung des Plans gewöhnt waren, immer noch äußerst schwer ist, sich an betriebswirtschaftliche Kategorien heranzutasten.“ – Detlev Rohwedder im SPIEGEL 5/1991 über ostdeutsche Führungskräfte.

In Eisenhüttenstadt ist es vielleicht weniger ein akutes Alltagesproblem. Wer sich aber in den Metropolregionen der Bundesrepublik in bestimmten sozialen Schichten häufiger zum Brunch trifft, kennt diese Klage der jungen und erfolgreichen Professionellen. Regelmäßig, so erzählen sie mit ihren Abschlüssen vorzugsweise in Wirtschaft, Informatik, Recht oder Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsrecht oder eben doppelter Berechnungskompetenz, wie dreist sie von Headhuntern kontaktiert werden. Die wollen sie immer und unbedingt aus ihren bestehenden Arbeitsverträgen herauslocken. Dabei ist man bei SAP doch ganz glücklich...

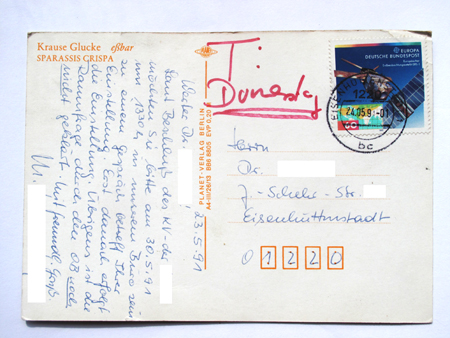

Eine solche verwöhnte Zielgruppe verlangt von den Talentscouts nicht weniger als punkt- und bedarfsgenaue Hochleistungskommunikation. Sonst ist sie nur genervt, legt irgendwann einfach auf, schaltet die Mailbox ab oder löscht die E-Mails ungelesen, da noch fünfzig andere Nachrichten vor dem Feierabend zu sichten und zu verwerten sind. Insofern könnten die häufig kalt abservierten Fachkraftjäger möglicherweise etwas von einem kartophilen Fundstück aus Eisenhüttenstadt aus dem Jahr 1991 lernen. Zumal wenn die Zielperson eine Schwäche für Raumfahrttechnologie, Pilzkunde und saubere Poststempel hat.

Immerhin ist eine Devise, die man aus dem Marketing mitnimmt, dass man sich unbedingt von der Konkurrenz unterscheiden muss, um überhaupt aufzufallen. In einer Zeit, in der Blackberrys schon fast antiquiert wirken, iPhones dank offensiver Mobiltelefonievertragspolitik der Anbieter auch für untere Gehaltsgruppen Basisutensil sein können und der Tablet-PC auch mehr zu kommunikativen Fessel wird, könnte man mit dem antiquiert scheinenden Verfahren der Ansichtskarte möglicherweise einen verschütteten Rezeptor im System der individuellen Aufmerksamkeitsökonomie aktivieren und gerade damit in der entscheidenden Nische punkten.

Das Fundstück des Abends zeigt jedenfalls, wie man ein Dokument der Einstellungskommunikation gestaltet, das auch zwanzig Jahre nach Zustellung noch als bemerkenswert gilt. Angesichts der überprofessionalisierten Bewerbungsmappen- und Formvorderschreibenmentalität heutiger Arbeitsmärkte wirkt es fast rührend, wie hier mit einer Pilzpostkarte vorgeladen wird.

Selbstverständlich wirkt an diesem Objekt der Alltagsgeschichte auch die DDR-Tradition fort, die Alltagskommunikation per Ansichtskarte zu organisieren. Allerdings war der dies begünstigende DDR-Standardtarif von 10 Pfennig im Mai 1991 bereits obsolet.

Die Portokasse galt es entsprechend aufzustocken und wer auch immer hier einlud, tat dies mit dem 60 Pfennig-Wert zur Europäischen Raumfahrt, den die Deutsche Post am 02.Mai 1991 ausgab und sich den den Erdbeobachtungssatelliten ERS 1 zum Motiv nahm. Spannend und lehrreich ist nun, wie wenig diese philatelistische Würdigung der damaligen Höchstleistung der europäischen Raumfahrttechnik mit dem inhaltlichen Zweck der Karte (Einladung zu einem Einstellungsgespräch) und dem Motiv der Ansichtskarte gemein hatte. Hier siegte erfrischender Weise die polierte Form noch nicht über den nackten Inhalt, sondern drückt sich wahlweise eine bewusste Referenz der postmoderner Vielschichtigkeit dieser Epoche oder die reine Ignoranz gegenüber sowohl Etikette wie auch Etiketten in Gestalt eines postalischen Unikats aus.

Der Zweitname des abgebildeten Gluckenpilzes lautet Fette Henne und es ist hauptsächlich dem Planet Verlag zu verdanken, dass nicht diese noch etwas volksmündlerische Lebenswirklichkeit den Adressaten motivieren sollte, sich auf das Angebot einzulassen, welches vermutlich keines an einem eventuellen Institut für Mykologie war.

Deutet man die Abbildung allerdings doch im Sinne der Sprache der Pilze, so ist die Wahl eines Speisepilzes doch eher ein gutes Omen, als es zum Beispiel bei einem Fliegenpilz der Fall gewesen wäre. Oder auch besser als das Bild einer Morchel. Oder einem Staubpilz. Und man darf nicht vergessen, dass gerade das Umland des möglichen Beschäftigungsortes Eisenhüttenstadt ideale Bedingungen für Krause Glucken bietet, deren lateinischer Name Sparassis Crispa irgenwie an ein griechisches Restaurant im italienischen Rimini denken lässt. Falls es so etwas gibt.

Bleibt man beim deutschen Assoziationsraum für Krause Glucken, dann entsteht nicht zuletzt angesichts des Verbreitungsgebiets ganz nebenbei ein Regionalbezug, der doch auf eine gewisse Absicht der Motivwahl hin deutet: Wer in Eisenhüttenstadt arbeitet, kann nach Feierabend prima in einen Pilzwald bei Kobbeln fahren, in dem die Krausen Glucken und Fetten Hennen nur so wimmeln.

Makromodus (Erdobservation aus dem Weltall) und Mikroebene (Myzelversum) verbinden sich demnach in diesem Dokument und das trivial Menschliche drückt sich im Ziel eines Arbeitsverhältnisses dazwischen. Zum pilzigen Aspekt ist noch zu ergänzen, dass sich die Krause Glucke gemeinhin gern quasiparasitär ans Wurzelwerk von Wirtsbäumen anschließt und sich aus diesen ernährt, bis sie eines Tages weggeputzt werden. Manch westdeutscher Beobachter könnte hierin eine Parallel zum Solidarpakt sehen und in der Tat könnte die Anstellung, um die es hier ging, auch mit solchen Mitteln gefördert worden sein.

Die vertragsrechtlich anformalisierte Sprache des Schreibens wird wiederum durch die handschriftliche Fassung angenehm gebrochen. Die Botschaft lautet: Hier sind Menschen am Werk. Auch wenn der Wortlaut nicht danach klingt. Und wie es zwischen Menschen üblich ist, gibt es auch noch ein Problem zu bewältigen, bei dem der – wie so oft in Eisenhüttenstadt – der OB eine zentrale Rolle spielt. Dass schließlich noch eine vorwendlich gedruckte Karte als Untergrund eines nachwendlichen Vorgangs dient, unterstreicht sowohl die zeit- wie auch die ortsgeschichtliche Klammer, die sich durch den Poststempel mit Postleitzahl 1220 und der handschriftlichen Fassung der Postleitzahl mit dem regionalisierenden O-1220 ausdrückt.

Das Beispiel zeigt, dass man mit etwas Willen auch aus scheinbar absurd komponierten Zeitdokumenten wie dem vorliegenden mit etwas gutem Willen problemlos intentionale Tiefe in der Gestaltung herauslesen kann. Oder aber man begnügt sich mit der Annahme, dass selbst in denkbar formeller Kommunikation in 1220-Eisenhüttenstadt des Jahres 1991 mit nonchalantem Understatement die Differenz zwischen Schein und Sein nicht aufgehoben wurde. Sondern vielmehr völlig unterschiedliche Wege einschlug. Dann allerdings müsste man Detlev Rohwedders durchaus negativ zu nennende Einschätzung ostdeutscher Weltläufigkeit im Umgang mit professionellen Kontexten doch irgendwo als zutreffend anerkennen.

Kommentare